wissenschaftliche Grundlagen

Bis zum Beginn der modernen Finanzwissenschaft ab 1952 herrschte meist folgende Meinung vor:

„Der Anfänger braucht Diversifikation, bis er die Regeln lernt… Der intelligente und sichere Weg, Kapital anzulegen, bedeutet die Anlagen zu konzentrieren.“

(G.M. Loeb, The Battle for Investment Survival, Simon and Schuster, S. 119)

- Analyse einzelner Aktien

- Konzentration auf "gute" Aktien

- Fokus auf finanzielle Gesundheit der Unternehmen und hohe Dividenden

Bis 1950 waren Anlageentscheidungen kaum durch Analysen untermauert, geschweige denn mathematisch belegt. Zudem gab es nur wenige langfristige Beobachtungen und Zahlenreihen, die man untersuchen konnte.

Der S&P500, der älteste Index der Welt, wurde erst ab 1926 erfasst. Finanzmathematiker benötigen jedoch Zahlenreihen von mindestens 30 Jahren, um relevante Ergebnisse zu erhalten.

Moderne Portfoliotheorie

Die Harry M. Markowitz begründete 1952 mit seiner Arbeit über die moderne Portfoliotheorie die moderne Finanzwissenschaft. Er entwickelte eine mathematische Erklärung zur Risikoreduktion.

Entscheidend ist der Grundsatz: Diversifikation senkt das Risiko, oder vereinfacht ausgedrückt, hat Markowitz bewiesen, dass es keinen Sinn macht „alle Eier in einen Korb zu legen."

Diversifikation ist die Grundlage eines jeden guten Portfolios. Häufig wird diese Grundanforderung von Privatanlegern jedoch nicht berücksichtigt. So finden sich im Portfolio bei Privatanlegern häufig Anlagen nur einer Art (z.B. nur Lebensversicherungen) oder bei Depots oder fondsgebundenen Verträgen wird zu wenig auf breite Streuung geachtet.

- Harry M. Markowitz begründete die moderne Portfoliotheorie

- Er entwickelte die mathematische Grundlage zur Risikoreduktion durch Diversifikation

- Unterscheidung von Aktien- und Portfoliorisiko

Quellen:

M. Rubinstein „Markowitz’s Portfolio Selection: A 50 Year Retrospective Journal of Finance June 2002

H.M. Markowitz „Portfolio Selection”, Journal of Finance March 1952

Das Capital-Asset-Pricing-Model – kurz CAPM – ist ein Modell, das die Preisbildung auf Wertpapiermärkten erklärt. Es wurde in den 1960iger Jahren von William F. Sharpe und anderen entwickelt. Seine Grundlage bildet die ein gutes Jahrzehnt zuvor von Harry M. Markowitz erarbeitete Portfoliotheorie. Das CAPM gilt bis heute als richtungweisend für die marktkonforme Bewertung von Wertpapieren.

Im Unterschied zu anderen Gleichgewichtsmodellen in der Volkswirtschaftslehre, die den Preis in Abhängigkeit von Angebot und Nachfrage erklären, setzt das CAPM die Rendite – als Preis für ein Wertpapier-Investment – in Beziehung zum (Markt-)Risiko. Es ist in diesem Sinne ein eindimensionales Erklärungsmodell.

Optimales Marktportfolio im Marktgleichgewicht

Die Idee des CAPM ist, dass es im Marktgleichgewicht ein optimales Marktportfolio gibt, in dem alle gehandelten Wertpapiere entsprechend ihrem Verhältnis zum Marktrisiko enthalten und „richtig“ bewertet sind. Anleger halten dann entsprechend ihrer persönlichen Risikoneigung bzw. -aversion eine Kombination aus der risikofreien Anlage und dem Marktportfolio. Die bei unterschiedlichen Kombinationen erzielbaren Renditen in Abhängigkeit vom Marktrisiko lassen sich grafisch mit Hilfe der Kapitalmarktlinie darstellen.

Die Random-Walk-Hypothese - Paul Samuelson

Diese These trotzt auch den besten Anlagefonds und den grössten Börsenblasen.

Gibt es wirklich keine guten Prognosen für Aktienkurse? Die Random-Walk-Hypothese besagt: Der Kursverlauf unterliegt dem Zufall.

Demnach lässt sich nicht vorhersagen, ob Aktien in nächster Zeit steigen, fallen oder stagnieren. Investoren nützt es nichts, wenn sie Berichte durchforsten, Unternehmensgewinne prophezeien, Zahlenreihen auswringen oder mit Momentum und Trends manövrieren.

Die logische Folgerung aus dem Random Walk – übersetzt als Zufallsbewegung oder gar als Irrfahrt – ist letztlich, dass ein blinder Affe, der Pfeile auf eine Liste von Aktien wirft, ein ebenso erfolgreiches Portefeuille auswählt wie ein Experte anhand einer eingehenden Analyse. Kein Wunder ist diese Hypothese umstritten.

In jedem Markt werden Preise erzielt. Diese Preise reflektieren alle Informationen, die in diesem Markt verfügbar sind. Wenn also kein einziger Marktteilnehmer im Vorfeld mehr Informationen durch Analysen oder Insiderhandels-Daten erhält und somit auch keine überdurchschnittlichen Gewinne erzielen kann, ist der Markt effizient. Das bedeutet, dass in einem Markt, in dem zu Preisen gekauft und verkauft werden kann, die sämtliche Informationen reflektieren, auch nie zu teuer gekauft und zu günstig verkauft werden kann. Es kann also kein Marktteilnehmer erwarten, auf Dauer höhere Gewinne als der Durchschnitt zu erzielen.

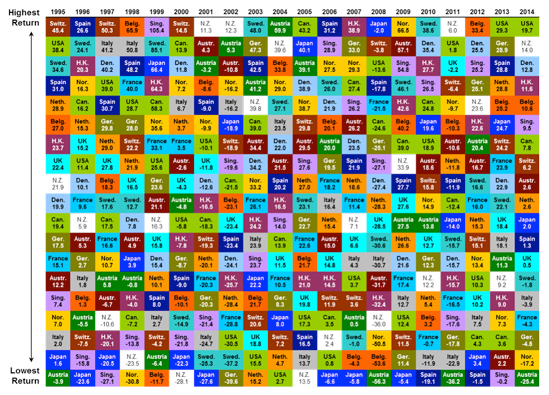

86 % der Fondsmanager in Europa verfehlen ihr Ziel

Neue Erkenntnisse von S&P Dow Jones Indices dürften dem Vormarsch der passiven Fonds nun noch einmal Rückenwind geben. Denn eine Studie des Indexanbieters kam zu Zahlen, die noch dramatischer erscheinen, als jene, die bislang bereits kursierten: Der Untersuchung zufolge gelang es über die vergangenen zehn Jahre in Europa beinahe keinem einzigen Fondsmanager, seine Benchmark zu schlagen, wenn er in weltweite Aktien, in Schwellenländer-Aktien oder in US-Aktien investierte.

86 Prozent aller 25.000 von S&P Dow Jones Indices untersuchten aktiven Fonds verfehlten über den Zeitraum von zehn Jahren nach Abzug von Gebühren ihre Benchmark, zitiert die "Financial Times" aus der Studie. Beim Betrachtungszeitraum von fünf Jahren lagen immerhin 80 Prozent der Fonds unter der Messlatte.

Noch dramatischer sind die Zahlen in Bezug auf einzelne Segmente: 98,9 Prozent aller US-Aktienfonds schafften über die vergangenen zehn Jahre nicht ihre Benchmark. Bei Schwellenländer-Fonds lag die Quote bei 97 Prozent und bei weltweit investierenden Fonds bei 97,8 Prozent, schreibt die "FT" mit Verweis auf die Studie.

Schlecht sieht es auch für Anleger in bestimmten Ländern aus: Laut "Financial Times" verfehlten über einen Zeitraum von fünf Jahren in den Niederlanden 100 Prozent der betrachteten Fonds ihre Benchmark. In der Schweiz lag die Quote der Underperformer bei 95 Prozent und in Dänemark bei 88 Prozent.

(MM, 21.03.2016)

1971 wurde von der Bank Wells Fargo der erste Indexfonds für institutionelle Investoren entwickelt. Grundlage war die Idee, einen Markt mit genau einem Produkt abzubilden. Dieser erste Indexfonds mit dem Namen Samsonite Pension Fund bildete damals 1.500 an der New York Stock Exchange gelistete Einzelwerte ab. Allerdings konnte dieser nur zu einem einmal täglich festgestellten Anteilspreis gehandelt werden. Es war nicht möglich, kurzfristig Positionen im Verlaufe eines Handelstages auf- und abzubauen.

Der erste indexbasierte Publikumsfonds für Privatanleger wurde 1975 von der Investmentgesellschaft Vanguard aufgelegt. Bis in Deutschland erste Indexfonds angeboten wurden, dauerte es noch eine Weile. 1988 kam hier der erste Fonds mit dem Namen CB German Index Fund für institutionelle Anleger in den Handel. Emittent war die Luxemburger Tochter der Commerzbank CB German Index Fund Company.

1990 wurde der Zulassungsprozess für Exchange Traded Funds

1971 wurde von der Bank Wells Fargo der erste Indexfonds für institutionelle Investoren entwickelt. Grundlage war die Idee, einen Markt mit genau einem Produkt abzubilden. Dieser erste Indexfonds mit dem Namen Samsonite Pension Fund bildete damals 1.500 an der New York Stock Exchange gelistete Einzelwerte ab. Allerdings konnte dieser nur zu einem einmal täglich festgestellten Anteilspreis gehandelt werden. Es war nicht möglich, kurzfristig Positionen im Verlaufe eines Handelstages auf- und abzubauen.

Der erste indexbasierte Publikumsfonds für Privatanleger wurde 1975 von der Investmentgesellschaft Vanguard aufgelegt. Bis in Deutschland erste Indexfonds angeboten wurden, dauerte es noch eine Weile. 1988 kam hier der erste Fonds mit dem Namen CB German Index Fund für institutionelle Anleger in den Handel. Emittent war die Luxemburger Tochter der Commerzbank CB German Index Fund Company.

1990 wurde der Zulassungsprozess für Exchange Traded Funds (ETF) in Gang gesetzt und 1993 der erste kommerziell erfolgreiche ETF an der American Stock Exchange gelistet. Sieben Jahre später, im April 2000 startete der ETF-Handel in Deutschland und einigen anderen europäischen Ländern (Großbritannien, der Schweiz und Schweden) sowie in Israel. 2004 kamen unter anderem ETFs für Schwellenländer in den Handel. 2005 eroberten ETFs neue Märkte, wie zum Beispiel Osteuropa, Südafrika und Irland.

Mittlerweile können Anleger schon seit 15 Jahren in Deutschland die ganze Börse kaufen. Um den ganzen DAX 30 mit nur einem Wertpapier kaufen zu können, sollten Kleinanleger auf einen DAX-Indexfonds zurückgreifen. Aktuell sind 1057 ETFs von 19 Anbietern gelistet, die ein Fondsvermögen von 331,6 Milliarden Euro verwalten. wobei das monatliche Handelsvolumen durchschnittlich 17 Milliarden Euro im Jahr 2015 beträgt. Allein im ersten Quartal dieses Jahres wurde mit 51,1 Milliarden Euro ein neuer Umsatzrekord an der Deutschen Börse erreicht.

in Gang gesetzt und 1993 der erste kommerziell erfolgreiche ETF an der American Stock Exchange gelistet. Sieben Jahre später, im April 2000 startete der ETF-Handel in Deutschland und einigen anderen europäischen Ländern (Großbritannien, der Schweiz und Schweden) sowie in Israel. 2004 kamen unter anderem ETFs für Schwellenländer in den Handel. 2005 eroberten ETFs neue Märkte, wie zum Beispiel Osteuropa, Südafrika und Irland.

Mittlerweile können Anleger schon seit 15 Jahren in Deutschland die ganze Börse kaufen. Um den ganzen DAX 30 mit nur einem Wertpapier kaufen zu können, sollten Kleinanleger auf einen

1971 wurde von der Bank Wells Fargo der erste Indexfonds für institutionelle Investoren entwickelt. Grundlage war die Idee, einen Markt mit genau einem Produkt abzubilden. Dieser erste Indexfonds mit dem Namen Samsonite Pension Fund bildete damals 1.500 an der New York Stock Exchange gelistete Einzelwerte ab. Allerdings konnte dieser nur zu einem einmal täglich festgestellten Anteilspreis gehandelt werden. Es war nicht möglich, kurzfristig Positionen im Verlaufe eines Handelstages auf- und abzubauen.

Der erste indexbasierte Publikumsfonds für Privatanleger wurde 1975 von der Investmentgesellschaft Vanguard aufgelegt. Bis in Deutschland erste Indexfonds angeboten wurden, dauerte es noch eine Weile. 1988 kam hier der erste Fonds mit dem Namen CB German Index Fund für institutionelle Anleger in den Handel. Emittent war die Luxemburger Tochter der Commerzbank CB German Index Fund Company.

1990 wurde der Zulassungsprozess für Exchange Traded Funds (ETF) in Gang gesetzt und 1993 der erste kommerziell erfolgreiche ETF an der American Stock Exchange gelistet. Sieben Jahre später, im April 2000 startete der ETF-Handel in Deutschland und einigen anderen europäischen Ländern (Großbritannien, der Schweiz und Schweden) sowie in Israel. 2004 kamen unter anderem ETFs für Schwellenländer in den Handel. 2005 eroberten ETFs neue Märkte, wie zum Beispiel Osteuropa, Südafrika und Irland.

Mittlerweile können Anleger schon seit 15 Jahren in Deutschland die ganze Börse kaufen. Um den ganzen DAX 30 mit nur einem Wertpapier kaufen zu können, sollten Kleinanleger auf einen DAX-Indexfonds zurückgreifen. Aktuell sind 1057 ETFs von 19 Anbietern gelistet, die ein Fondsvermögen von 331,6 Milliarden Euro verwalten. wobei das monatliche Handelsvolumen durchschnittlich 17 Milliarden Euro im Jahr 2015 beträgt. Allein im ersten Quartal dieses Jahres wurde mit 51,1 Milliarden Euro ein neuer Umsatzrekord an der Deutschen Börse erreicht.

zurückgreifen. Aktuell sind 1057 ETFs von 19 Anbietern gelistet, die ein Fondsvermögen von 331,6 Milliarden Euro verwalten. wobei das monatliche Handelsvolumen durchschnittlich 17 Milliarden Euro im Jahr 2015 beträgt. Allein im ersten Quartal dieses Jahres wurde mit 51,1 Milliarden Euro ein neuer Umsatzrekord an der Deutschen Börse erreicht.

Der Größe-Effekt (size effect)

Nach dieser Anomalie weisen Aktien von Gesellschaften mit geringerer Marktkapitalisierung langfristig gesehen eine höhere Rendite auf als die größerer Gesellschaften. Die Größe eines Unternehmens hängt bei dieser Hypothese also, anders als man es vielleicht nach den Eindrücken im Alltagsleben erwarten würde, nicht von physischen Merkmalen wie dem ist Betriebsgelände oder der Zahl der Arbeitsplätze, und auch nicht von bilanziellen Zahlen wie der Bilanzsumme oder dem Eigenkapital ab, sondern ausschließlich von dem Wert, den das Unternehmen nach einer aktuellen Börsenbewertung besitzt. Marktkapitalisierung ist schließlich nichts anderes als das Produkt aus Börsenkurs und der Zahl der ausgegebenen Aktien.

Rolf Banz veröffentlichte bereits 1981 einen Artikel zu diesem "Small Firm Effect", wie er ihn nannte, der sich auch bei einer Berücksichtigung des unterschiedlichen Risikos der Aktien kleiner und großer Unternehmen nachweisen ließ. Das war damals, als sich die Fachwelt gerade mit der EMT und angefreundet hatte, fast eine wissenschaftliche Sensation, sodass es nicht überrascht, wenn der Artikel bereits 1979 eingereicht, aber erst zwei Jahre später veröffentlicht wurde. Danach hatten zwischen 1936 and 1975 die Aktien kleiner Gesellschaften an der NYSE höhere Renditen erzielt als die großer Gesellschaften, und zwar unter Brücksichtung der Volatilität bzw. des Risikos der Aktien. Im Durchschnitt betrug dabei der Unterschied risikoadjustiert 0,4 Prozentpunkte pro Monat. Den wesentlichen Unterschied machten dabei die sehr kleinen Unternehmen aus.

Banz selbst sah in seinem Ergebnis nicht nur eine kritische Herausforderung für das CAPM, sondern billigte dem Größe-Effekt aufgrund seiner Stärke mehr zu ein bloßes „akademisches Interesse“. Dabei ließ er es offen, ob die Marktkapitalisierung selbst für die Renditeunterschiede verantwortlich ist oder nur ein Merkmal ist, das zugrundeliegende Faktoren repräsentiert.

Später fand neben zahlreichen anderen Autoren auch Jerome Siegel diese Anomalie bestätigt. So wäre nach seiner langfristigen Berechnung jeder Dollar, den man Ende 1925 in Aktien investiert hätte, im Durchschnitt bis 1987 auf 347,96 Dollar angewachsen, während eine Fokussierung auf kleine Unternehmen sogar 1202,97 Dollar gebracht hätten.

Dabei zeigten sich allerdings deutliche zeitliche Schwankungen, auf die bereits Banz hingewiesen hatte, denn er gab immer wieder Perioden, in denen die Aktien marktbreiter Gesellschaften eine bessere Entwicklung aufwiesen. Bemerkenswert ist allerdings, dass es für diesen Effekt eine nachweisbare Reaktion auf seine Entdeckung gibt. So unterscheiden

Generell lässt sich jedoch ein internationaler Größe-Effekt finden, wie eine Literaturauswertung von van Dijk zeigt. Danach sind die Ausprägungen zwar sehr unterschiedlich, wenn sie in Untersuchungen für US-amerikanische Aktien zwischen den 0,4 % Prozentpunkten bei Banz und 2,52 Prozentpunkten (S. 38) und –0,4 Prozentpunkten in Korea und 5,06 Prozentpunkten in Australien schwanken. Nach dieser Metaanalyse ist Korea das einzige Land mit einer e konträren Abweichung, wobei zu berücksichtigen ist, das dort nur ein Zeitraum von fünf Jahren betrachtet wurde.

Die Größe muss dabei immer in Verbindung mit einem möglichen Wachstum gesehen werden, da der statistische Durchschnittseffekt vor allem auf Unternehmen zurückzuführen ist, die ein kräftiges Wachstum aufweisen. Geschrumpfte Firmen und Anbieter in kleinen Marktnischen bieten also nicht die Chancen auf Überrenditen. Sie besitzen zwar häufig auch nur eine geringe Marktkapitalisierung, ihnen fehlt jedoch das Entwicklungspotenzial, das aus kleinen unbeachteten Startups Weltunternehmen wie Microsoft machen kann, die aufgrund ihrer grandiosen Kursentwicklung den Renditedurchschnitt für die kleinen Werte nach oben treiben.

Das von Eugene Fama und Kenneth French entwickelte Fama-French-Dreifaktorenmodell ist ein Modell der modernen betriebswirtschaftlichen Finanzwissenschaft, das Aktienrenditen erklärt. Es kann als Erweiterung des Capital Asset Pricing Models angesehen werden.

Das traditionelle Capital Asset Pricing Model (CAPM) nutzt nur eine aktienspezifische Variable, Beta, um die Rendite eines Portfolios oder einer Aktie mit der Marktrendite zu erklären. Das Fama-French-Dreifaktorenmodell nutzt im Gegensatz dazu drei Variablen. Fama und French stellten zunächst fest, dass Aktien mit zwei gewissen Eigenschaften besser als der Gesamtmarkt abschnitten: (i) Aktien mit kleiner Marktkapitalisierung und (ii) Aktien mit einem hohen Verhältnis von Buchwert und Marktwert des Eigenkapitals, auch Valueaktien genannt. Deshalb erweiterten sie das CAPM um zwei Faktoren, die das Risiko der Aktien bezüglich der genannten Eigenschaften reflektieren.

Das Fama-French-Dreifaktorenmodell wurde im Laufe der Jahre bereits mehrfach erweitert. Das Vierfaktorenmodell von Mark Carhart (1997) erweitert das ursprüngliche Modell um einen zusätzlichen Momentum-Faktor, kurz MOM (siehe Momentum-Effekt), welcher in Vorjahresgewinner investiert und Vorjahresverlierer leerverkauft. Das 2003 veröffentlichte Fünffaktorenmodell von Lubos Pastor und Robert F. Stambaugh ergänzt darüber hinaus einen Liquiditätsfaktor, kurz LIQ (siehe auch Liquidität) als weiteren Risikofaktor. Dieser besagt, dass illiquide Aktien dem Investor einen zusätzliches Risiko-Premium bieten müssen. Beide Erweiterungen trugen dazu bei, die unerklärte Differenz (alpha) zu minimieren.

Profitabilität und Investitionstätigkeit als weitere Kriterien

Es blieb natürlich nicht beim Drei-Faktoren-Modell. In den folgenden Jahrzehnten wurden mehr und mehr "Renditefaktoren" identifiziert, die eine Überrendite gegenüber dem Gesamtmarkt ermöglichen sollten. Die Zahl der inzwischen in der wissenschaftlichen Literatur identifizierten Renditefaktoren liegt bei mehreren hundert, aber fast alle davon sind nicht allgemein anerkannt und zeigen sich nur in bestimmten Märkten oder zu bestimmten Zeiten.

Fama und French sahen lange Zeit keine Veranlassung, ihr Modell zu überarbeiten. Das hat sich allerdings in den vergangenen Jahren geändert, denn es tauchten zwei weitere Faktoren auf, die relativ großes Aufsehen erregten und die für Fama und French Anlass genug waren, ihr Modell zu überarbeiten. Im Jahr 2014 stellten sie schließlich ihr Fünf-Faktoren-Modell vor, das gegenüber dem Drei-Faktoren-Modell zwei zusätzliche Risiko- und Renditefaktoren enthält:

- Profitabilität: Wie verschiedene Studien gezeigt haben, zeigen Aktien von Unternehmen mit einer hohen Profitabilität auf lange Sicht eine Überrendite gegenüber dem Gesamtmarkt und gegenüber Aktien mit niedriger Profitabilität. Die Profitabilität wird dabei von der Wissenschaft wieder etwas ungewöhnlich definiert, und zwar als Verhältnis aus Bruttogewinn zu Bilanzaktiva (und nicht etwa als Verhältnis aus Bruttogewinn und Umsatz).

- Investitionstätigkeit: Dieser Faktor erscheint auf den ersten Blick etwas ungewöhnlich. Aber Studien haben gezeigt, dass Aktien von Unternehmen, die viel investieren, auf lange Sicht und im Mittel eine schlechtere Performance zeigen als der Gesamtmarkt und als Aktien von Unternehmen, die wenig investieren. Ein Grund dafür könnte sein: Unternehmen, die große Investitionen stemmen, neigen in der Regel auch zu Fehlinvestitionen. Nur die wenigsten großen Investitionen zahlen sich aber wirklich langfristig aus. Besser sind Unternehmen, die nur sehr selektiv investieren, da diese Unternehmen mit ihren Investitionen auf lange Sicht eine deutlich bessere Rendite erzielen als Unternehmen, die in alles Mögliche Geld stecken.

Als Faustformel lässt sich festhalten: Aktien, die nach dem Fünf-Faktoren-Modell die stärkste Überrendite versprechen, haben eine geringe Marktkapitalisierung, ein niedriges Kurs-Buchwert-Verhältnis, eine hohe Profitabilität und eine geringe Investitionstätigkeit.

Eine interessante Erkenntnis aus dem Fünf-Faktor-Modell ist außerdem noch, dass der Value-Faktor offenbar unnötig wird, wenn man zum Drei-Faktoren-Modell noch Profitabilität und Investments als weitere Faktoren hinzufügt. Denn dann liefert der Value-Faktor keine zusätzlichen Informationen mehr, wie Fama und French mit Blick auf US-Aktien festgestellt haben. Ob dies allerdings allgemein gilt oder nur für US-Aktien im analysierten Zeitraum, ist bisher nicht geklärt, weswegen Fama und French auch nicht auf den Value-Faktor verzichten.

Seit Jahrzehnten vertrauen Anlegern Fondsmanagern Ihr Geld an. Hier wird vielfach den gefeierten Stars der Fondsindustrie mehr zugetraut als dem Rest der Branchen. Nämlich dass diese Gurus es schaffen den Markt zu schlagen und mehr Rendite herausholen als es der Markt es hergibt. Dies nennt man auch eine Outperformance oder Überperformance erzielen, weil man eine Überrendite zum Markt erwirtschaftet.

"Viele Anleger wollen an Märchen glauben" (Gerd Kommer zur Outperformance von aktiven Fonds)

Der Markt ist ein Nullsummenspiel

Übertragen auf das Model des Finanzmarkes heißt das, dass einige Fonds die Musterschüler sind und über der Marktrendite (Durchschnitt aller Werte) liegen und einige Fonds unter dem Schnitt. Die Musterschüler erzielen also eine Rendite über der Marktrendite. Sie erzielen eine Überrendite – die Outperformance. Die „schlechten“ Fonds erzielen eine Rendite unter dem Marktschnitt.

Im Ganzen ist dieses Spiel allerdings ausgeglichen. Denn wo es Gewinner gibt, gibt es auch Verlierer. Alle können nicht Einserschüler sein. Im Ganzen ist dies ein Nullsummenspiel. Aber: Die Ergebnisse der aktiv gemanagten Fonds sind noch schlechter.

Ergebnisse

Empirische Untersuchungen zu den Ergebnissen der Profis

Seit dem Jahr 2002 wird der Report S&P Indices versus Active Funds (SPIVA) veröffentlicht; in diesem Jahr erstmals mit Zehn-Jahres-Vergleichen auch für Europa. Das Ergebnis ist vernichtend für die Fondsmanager. Der breitgefasste amerikanische Aktienindex S&P 500 hat sich demnach in zehn Jahren besser entwickelt als 98 Prozent der Fonds auf amerikanische Aktien.

In Deutschland schafften auf Sicht von einem Jahr immerhin 36 Prozent der Fondsmanager eine bessere Rendite als der Aktienindex S&P Germany. Doch das scheinen eher Zufallserfolge zu sein, denn nach zehn Jahren können nur 17 Prozent der Fondsmanager ihre Mehrrendite aufrecht erhalten.

Bereits 1968 fand der Harvard-Professor Michael Jensen heraus, dass aktiv gemanagte Aktienfonds eine Underperformance von 1,1% auswiesen. Sie gaben durchweg ein schlechteres Ergebnis als der Markt. Dies untersuchte er über einen Zeitraum von 1945 bis 1964. Ebenfalls wurde untersucht ob es bestimmte „Super-Fonds“ gab, die den Markt dann doch schlugen. Er fand keinen. (The Performance of Mutual Funds in the Period 1945-1964, Michael Jensen)

Kosten von aktivem Fondsmanagement

Passives Investieren